Masakiです。

「日本の借金は1000兆円超え」

「異次元の金融緩和」

「止まらない物価上昇」

このようなニュースに触れるたび、

「このままでは、日本円の価値が暴落してハイパーインフレになるのではないか?」

という漠然とした不安を感じる方は少なくないでしょう。

インターネットで検索すれば、「日本はハイパーインフレにはならない」という意見もあれば、「202X年に危機が訪れる」といった警告も見つかり、一体何を信じれば良いのか分からなくなってしまいます。

この記事は、ハイパーインフレという現象の根本的な仕組みから、世界史に刻まれた数々の悲劇的な実例、そして日本の過去と現在を徹底的に分析し、多角的に検証します。

本記事を読み終える頃には、あなたはハイパーインフレに対する漠然とした恐怖から解放され、正しい知識に基づいた冷静な視点を手に入れているはずです。

経済の未来を生き抜くための羅針盤として、ぜひ最後までお付き合いください。

ハイパーインフレの正体 – 言葉の定義から経済の仕組みまで

ハイパーインフレという言葉を正しく理解することが、すべての議論の出発点となります。

まずは、その定義と、混同されがちな関連用語との違いを明確にしましょう。

ハイパーインフレとは何か?「インフレ」との決定的な違い

インフレーション(インフレ)とは、モノやサービスの価格(物価)が全般的に継続して上昇する状態を指します。

日本銀行が目標とする年率2%の物価上昇も、緩やかなインフレの一種です。

これに対し、ハイパーインフレはそのインフレが制御不能なレベルにまで極端に進行し、通貨の価値が破滅的な速さで下落していく現象を指します。

もし通常のインフレがタイヤからゆっくり空気が抜けていく状態だとすれば、ハイパーインフレは高速道路での突然のバースト事故に例えられます。

経済は瞬時に大混乱に陥り、社会基盤そのものを揺るがすほどの破壊力を持つのです。

ハイパーインフレの具体的な定義:2つの国際的基準

ハイパーインフレには、国際的に認知されている具体的な定義が主に2つ存在します。

一つ目は、経済学者フィリップ・ケイガンが提唱した学術的な定義です。

これは「月間のインフレ率が50%を超えること」とされています。

月率50%と聞いてもピンとこないかもしれませんが、これは複利で計算すると1年後には物価が約130倍になるというとてつもない数値です。

つまり、年初に100円で買えたパンが、年末には1万3000円近くになってしまう計算になります。

二つ目は、より実務的な定義で、国際会計基準(IAS)で用いられるものです。

IAS第29号では、「3年間の累積インフレ率が100%に近いか、または100%を超えている」状況をハイパーインフレ経済の指標の一つとして挙げています。

これは年率に換算すると約26%のインフレが3年間続く状態に相当します。

この基準に該当する国で事業を行う企業は、財務諸表を物価変動に合わせて修正するという特殊な会計処理が求められます。

これらの定義から分かるように、ハイパーインフレは単なる「物価が高い」状態ではなく、物価上昇の「速度」が異常なレベルに達し、通貨がその価値を維持する機能を完全に失った状態を指すのです。

インフレ、デフレ、スタグフレーション:混同しやすい経済用語を整理する

ハイパーインフレを理解する上で、関連する経済用語との違いを明確にしておくことが重要です。

インフレーション(Inflation)

物価が持続的に上昇する現象です。

経済が成長し、人々の所得が増え、需要が拡大する中で起こる「良いインフレ」と、原材料価格の高騰などコスト上昇が原因で、所得が増えないのに物価だけが上がる「悪いインフレ」があります。

デフレーション(Deflation)

インフレーションとは逆に、物価が持続的に下落する現象です。

消費者は「もっと安くなるだろう」と買い控え、企業の売上は減少し、従業員の給与も下がるという悪循環(デフレスパイラル)に陥りやすく、一般的に緩やかなインフレよりも経済にとって危険だとされています。

スタグフレーション(Stagflation)

景気停滞を意味する「スタグネーション(Stagnation)」と「インフレーション(Inflation)」を組み合わせた造語です。

通常、不景気では需要が落ち込み物価は下落(デフレ)しますが、スタグフレーション下では、景気が後退して失業率が高いにもかかわらず、物価は上昇し続けるという最悪の経済状態を指します。

金融緩和をすればインフレが加速し、金融引き締めをすれば景気がさらに悪化するというジレンマに陥るため、政策対応が極めて困難になります。

ハイパーインフレは、これらのどの状態とも次元が違う、経済の異常事態であると認識してください。

なぜハイパーインフレは起きるのか?歴史が示す3つの発生条件

では、なぜこのような破滅的な現象が発生するのでしょうか。

歴史を振り返ると、ハイパーインフレはほぼ例外なく、以下の3つの条件が重なったときに発生しています。

条件1:政府・中央銀行による過剰な紙幣発行

これが最も直接的かつ機械的な原因です。

政府が戦争の戦費や巨額の借金返済など、税収では到底賄えない支出を賄うために、中央銀行に紙幣を大量に印刷させる(これを「財政ファイナンス」または「債務のマネタイゼーション」と呼びます)。

経済の実際の生産能力(モノやサービスを生み出す力)が向上しないまま、市場に出回るお金の量だけが爆発的に増えることで、お金の価値が希釈され、物価が急騰します。

部屋の中に椅子が10脚しかないのに、全員に100万円ずつ配れば、椅子の値段が上がるのは当然の帰結です。

この「お金の増刷」が、ハイパーインフレの引き金を引く最初のステップとなります。

条件2:生産能力の壊滅的な破壊(供給ショック)

しかし、紙幣の増刷だけではハイパーインフレに至らないケースも多くあります。

決定的な要因となるのが、国の生産能力そのものが物理的に破壊される「深刻な供給ショック」です。

例えば、戦争による工場の破壊(戦後のドイツや日本)、主要産業の崩壊(ジンバブエの農業、ベネズエラの石油産業)、重要な工業地帯の喪失(ドイツのルール地方)などがこれにあたります。

これにより、「少ないモノを、多すぎるお金で追いかける」という需給バランスの極端な崩壊が発生し、物価上昇に歯止めが効かなくなります。

条件3:自国通貨と政府に対する「信用」の崩壊

これが最後の、そして決定的な引き金です。

通貨とは、突き詰めれば「政府がその価値を保証するという約束」に対する人々の信頼(信用)の上に成り立っています。

過剰な紙幣発行と深刻な物不足を目の当たりにした国民が、「このお金は明日にはもっと価値が下がるだろう」と信じ始めると、人々は一斉にその通貨を投げ売り、価値が確かなモノ(食料品や外貨など)に交換しようとします。

受け取った給料をその日のうちに使い切ろうとする行動が殺到し、お金が市場を駆け巡る速度(貨幣の流通速度)が異常に高まります。

この「信用の崩壊」が自己増殖的なパニックを引き起こし、インフレはもはや政府や中央銀行のコントロールが全く効かない「ハイパーインフレ」へと変貌を遂げるのです。

歴史上のハイパーインフレは、この「財政危機(返済不能な債務)」「政策の失敗(安易な紙幣増刷)」「実体経済の衝撃(生産能力の崩壊)」という3つの要素が不幸にも重なり合ったときに発生する「破滅の三重奏」と呼ぶべき現象なのです。

このフレームワークを理解することが、日本の現状を正しく評価する上で不可欠となります。

世界の歴史に刻まれたハイパーインフレの実例

理論を学んだ次は、実際にハイパーインフレが人々の生活をどのように破壊したのか、歴史上の具体的な事例を見ていきましょう。

過去の悲劇は、未来への最も重要な教訓となります。

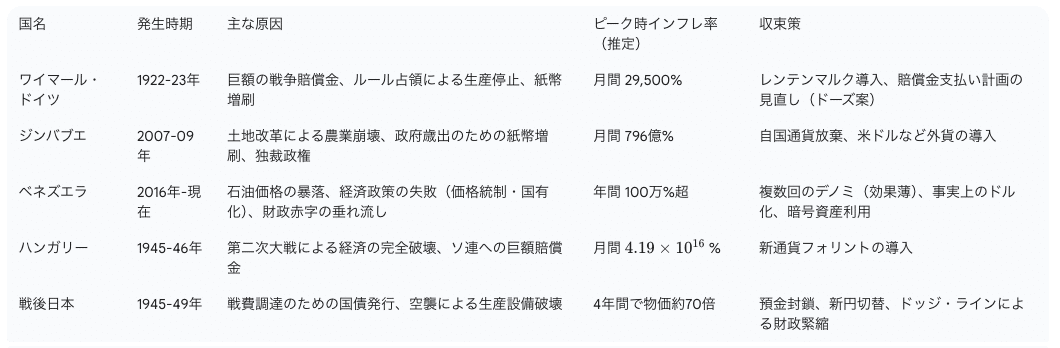

世界の主要ハイパーインフレ事例比較表

事例を比較すると、ハイパーインフレがいかにして始まり、いかにして終わるのか、明確なパターンが見えてきます。

それは、財政規律の崩壊と生産能力の破壊が引き金となり、最終的には国民の信認を回復する抜本的な改革(新通貨導入や外部からの強制的な規律付けなど)なしには収束しない、という厳然たる事実です。

事例1:ワイマール共和国(ドイツ)- 賠償金が生んだ「パン1個が1兆マルク」の悪夢

ハイパーインフレの代名詞として最もよく知られているのが、第一次世界大戦後のドイツ(ワイマール共和国)の事例です。

第一次世界大戦の敗戦とヴェルサイユ条約の重荷

1919年に締結されたヴェルサイユ条約により、敗戦国ドイツは戦勝国に対し、当時のドイツの国家税収の何十年分にも相当する、1320億金マルクという天文学的な額の賠償金を課せられました。

これは到底支払い不可能な額であり、ドイツ政府は最初から深刻な財政危機に直面していました。

「ルール占領」と政府の抵抗策が招いた通貨の暴落

賠償金の支払いが滞ると、1923年、フランスとベルギーは賠償金を石炭や鉄鋼などの現物で徴収するため、ドイツ最大の工業地帯であるルール地方を軍事占領しました。

これに対し、ドイツ政府は労働者たちにストライキによる「消極的抵抗」を呼びかけ、ストに参加する労働者たちの生活を保障するために賃金を支払い続けました。

その資金を賄うため、政府は中央銀行(ライヒスバンク)に紙幣(パピエルマルク)を無制限に印刷させたのです。

これはまさに「破滅の三重奏」の典型例でした。

返済不能な債務(賠償金)、生産能力の喪失(ルール地方の機能停止)、そして安易な紙幣増刷(ストライキ労働者への賃金支払い)という全ての条件が揃い、マルクの価値は奈落の底へと落ちていきました。

当時の人々の生活:札束で壁紙を貼り、荷車で給料を運ぶ日常

当時のドイツ国民の生活は、想像を絶するものでした。

物価は日に日に、しまいには1時間ごとに上昇し、レストランではコーヒーを注文してから飲み終わるまでの間に値段が2倍になることもあったと言われています。

給料は価値が下がる前に使い切るため、手押し車や大きなカバンに札束を詰め込んで支払われました。

パン1個の値段は数十億、数百億マルクと高騰し、最終的には1兆マルク紙幣まで発行される事態となりました。

紙幣の価値があまりにも低くなったため、暖炉の薪にする方が暖房費を節約でき、壁紙として貼る方が本物の壁紙を買うより安い、子どもたちがおもちゃとして札束で遊ぶ、といった常軌を逸した光景が日常的に見られたのです。

いかにして収束したか:「レンテンマルクの奇跡」と呼ばれる通貨改革

この破滅的な状況を収束させたのが、1923年11月に断行された通貨改革でした。

政府は「レンテンマルク」という新しい臨時通貨を発行しました。

金(ゴールド)の裏付けがないこの通貨は、ドイツ国内のすべての土地と産業資産を担保とすることで、国民の信頼を回復するという、いわば心理的な奇策でした。

「1兆パピエルマルク=1レンテンマルク」という極端なデノミネーション(通貨単位の切り下げ)を実施し、通貨の桁数を一気に圧縮しました。

このレンテンマルクの導入と、アメリカの仲介による賠償金支払い計画の見直し(ドーズ案)によって、インフレは奇跡的に収束しました。

この出来事は「レンテンマルクの奇跡」と呼ばれています。

その後、金本位制に裏付けられた正式な通貨「ライヒスマルク」が導入され、ドイツ経済は安定を取り戻していきました。

ワイマール共和国のその後 – 中間層の崩壊とナチス台頭への道

ワイマール共和国のハイパーインフレは、「レンテンマルクの奇跡」によって経済的には収束しました。

しかし、その爪痕はドイツ社会に深く刻み込まれ、後の歴史に暗い影を落とすことになります。

通貨の崩壊は、単なる経済現象にとどまらず、社会構造と人々の価値観そのものを破壊したのです。

中間層の消滅と社会の分断

ハイパーインフレで最も壊滅的な打撃を受けたのは、勤勉に働き、倹約に励んで資産を築いてきた中間層でした。

彼らが銀行に預けていた預貯金や、購入していた公債は、インフレによって文字通り「紙くず」と化しました。長年の努力が瞬時に無に帰したことで、彼らは経済的基盤だけでなく、国家や社会に対する信頼、そして勤勉さや誠実さといった伝統的な価値観までも見失ってしまいました。

一方で、多額の借金をしていた企業家や、土地などの現物資産を保有していた富裕層、そして農産物を現物で持っていた農民は、インフレによって相対的に利益を得るか、損失を免れることができました。

特に農村部では、価値のなくなった紙幣での支払いを拒否し、食料を都市部に出荷しなくなったため、都市では飢餓が蔓延する一方で、農家の納屋には食料が溢れるという異常事態も発生しました。

この経済的な格差の急拡大は、国民の間に深刻な亀裂と相互不信を生み出し、社会を根底から分断させたのです。

倫理観の崩壊と都市の退廃 明日の価値が分からない通貨は、人々の時間感覚を狂わせ、「今さえ良ければいい」という刹那的な風潮を蔓延させました。

ベルリンなどの大都市では、ナイトクラブやキャバレーが乱立し、人々は手にした金をその日のうちに使い果たそうと享楽にふけりました。

伝統的な道徳や倫理は崩壊し、社会不安が人々の心に巣食いました。作家シュテファン・ツヴァイクが「あらゆる価値が転換された」と述べたように、ハイパーインフレはドイツ国民の精神的な支柱を破壊したのです。

ナチス台頭の土壌

ハイパーインフレの収束後、アメリカからの借款(ドーズ案)によってドイツ経済は一時的な安定期(「黄金の20年代」)を迎えます。

しかし、社会の根底に残った不満と不安は消えませんでした。

そして1929年、世界恐慌がドイツを襲うと、経済は再び破綻し、大量の失業者が生まれます。

この絶望的な状況の中で、国民の支持を急速に拡大したのが、アドルフ・ヒトラー率いる国家社会主義ドイツ労働者党(ナチス)でした。

ハイパーインフレがナチス台頭の「直接的な」原因であったと断定することはできませんが、この経済的カタストロフが中間層を没落させ、ヴェルサイユ条約への不満と結びつき、既存の政治体制(ワイマール共和国)への信頼を完全に失墜させたことは間違いありません。

ナチスは、ハイパーインフレと経済危機を生み出した「無能な政府」と、そこから不当な利益を得たとされる「敵」(ユダヤ人金融資本など)を攻撃することで、大衆の怒りと絶望を巧みに取り込み、権力の座へと上り詰めていったのです。

ワイマール共和国の悲劇は、通貨の安定が社会の安定、ひいては民主主義体制そのものの基盤であることを、歴史に痛切に刻み込んでいます。

事例2:ジンバブエ – 独裁と失政が招いた「100兆ドル紙幣」の現実

21世紀に入ってから起きたハイパーインフレとして、アフリカ南部のジンバブエの事例は強烈な印象を残しています。

混乱の引き金となった「土地改革」

2000年頃、当時のムガベ大統領は、旧宗主国の流れを汲む白人層が所有していた大規模商業農地を強制的に収用し、黒人国民に再分配するという急進的な土地改革を断行しました。

これにより、農業技術やノウハウを持っていた経験豊富な農家が国外へ追いやられ、ジンバブエ経済の根幹であった農業生産は壊滅的な打撃を受けました。

これが、ジンバブエにおける深刻な供給ショックの始まりでした。

天文学的インフレ率と崩壊する経済

農業の崩壊により食料不足が深刻化し、経済が混乱する中、政府は公務員や軍人への給与支払いなどの歳出を賄うため、安易に紙幣の増刷に頼りました。

その結果、インフレは凄まじい勢いで加速。

ピーク時の2008年には、公式発表ですら年率2億3100万%、非公式な推定では数十億%に達したとも言われています。

この天文学的なインフレに対応するため、政府は最終的に「100兆ジンバブエ・ドル」紙幣を発行しましたが、それでもパンを数個買うのがやっとという状況でした。

国民の生活はどうなったか

国民の生活は困窮を極めました。

スーパーの棚からは食料品や日用品が消え、人々は国外へ買い出しに行くか、闇市に頼るしかありませんでした。

公的サービスは崩壊し、治安は悪化。

安定した職や生活を求め、数百万人の国民が南アフリカ共和国など近隣諸国へ難民として流出しました。

収束への道:自国通貨の放棄と米ドルの導入

度重なるデノミネーションも効果がなく、経済が完全に麻痺したことを受け、ジンバブエ政府は2009年、ついに自国通貨ジンバブエ・ドルの発行を停止しました。

そして、米ドルや南アフリカ・ランドといった複数の外貨を国内の法定通貨として認める「複数外貨制(ドル化)」へ移行しました。

これにより、インフレは強制的に収束しましたが、自国の金融政策の舵取りを失ったジンバブエ経済は、その後も不安定な状況が続いています。

ジンバブエの市民生活 – ハイパーインフレ下のリアルと闇市場

給料を受け取った人々は、その価値が数時間後には下落してしまうため、一刻も早くモノに交換しようと店に殺到しました。

しかし、店側も価格を日に何度も改定するため、レジに並んでいる間に値段が変わることも日常茶飯事でした。

給料生活者が困窮する一方で、市場で商品を売る露天商たちは、独自の知恵でこの状況を乗り切っていました。

彼らは商品を現地通貨で仕入れ、インフレ率を上乗せして販売し、得た売上をその日のうちに再び商品の仕入れに充てるというサイクルを高速で回すことで、資産の目減りを防いでいたのです。

最終的に100兆ジンバブエ・ドル紙幣が発行されるに至っては、もはや国内通貨は計算単位としての機能すら失い、闇市場では米ドルや南アフリカ・ランドといった外貨が事実上の基軸通貨となりました。

しかし、外貨、特に小額紙幣や硬貨は慢性的に不足しており、「お釣りが出せない」という問題が常に付きまといました。

その後も経済の混乱は続き、2024年には金(ゴールド)に裏付けられた新通貨「ジンバブエ・ゴールド(ZiG)」が導入されるなど、通貨をめぐる試行錯誤は今なお続いています。

事例3:ベネズエラ – 石油大国が陥った現在進行形の危機

現在も進行中のハイパーインフレとして、南米のベネズエラの事例は注目されています。

世界最大級の石油埋蔵量を誇る資源大国が、なぜ経済破綻に陥ったのでしょうか。

石油資源への過度な依存と経済政策の失敗

ベネズエラ経済は、輸出の9割以上を石油に依存するという極端なモノカルチャー経済でした。

2000年代の原油価格高騰期、当時のチャベス政権は豊富な石油収入を元に、貧困層向けのバラマキ政策や、主要産業の国有化、厳しい価格統制・為替管理といった社会主義的な経済政策を推し進めました。

しかし、2014年以降の原油価格の暴落により、国の財政は一気に悪化。

さらに、国有化された石油産業は非効率な経営で生産量が激減し、供給ショックにも見舞われました。

財政赤字を埋めるための紙幣増刷が、ハイパーインフレの引き金を引いたのです。

深刻な物資不足と国外への国民流出

政府による価格統制は、事態をさらに悪化させました。

政府が定めた公定価格では生産者が利益を出せないため、企業は生産を停止。

その結果、スーパーの棚からは食料品、薬局からは医薬品といった生活必需品が完全に姿を消しました。

国民の9割以上が貧困状態に陥り、栄養失調が蔓延。

これまでに700万人以上、国民の4分の1が国外へ逃れたとされ、深刻な人道危機となっています。

通貨改革の試みとその限界

マドゥロ政権は、ゼロをいくつも消すデノミネーションを何度も繰り返しましたが、根本原因である財政赤字と生産の崩壊を解決しない限り、効果は一時的なものに過ぎませんでした。

政府発行の暗号資産「ペトロ」を導入するなどの試みも失敗に終わり、国民は政府の通貨を信用していません。

崩壊した自国通貨ボリバルに代わり、国内では米ドルが事実上の決済手段となっています。

しかし、政府の為替管理下でドルを合法的に入手するのは困難なため、闇市場での取引が中心です。

近年では、こうした状況を背景に、政府の統制を受けないデジタル通貨の利用が急速に拡大しています。

特に、価値が米ドルに連動するステーブルコイン「テザー(USDT)」は、国外の家族からの送金や、日々の買い物、さらには給与の支払いにまで使われるようになり、ハイパーインフレ下のベネズエラ経済を支える重要なインフラとなっています。

両国の事例は、公式な経済システムが崩壊したとき、人々がいかにして非公式な「闇市経済」や新たなテクノロジーを活用し、生存のための経済圏を自ら構築していくかを生々しく示しています。

その他の歴史的事例

ハンガリー:史上最悪のインフレ率を記録

歴史上、最も凄まじいハイパーインフレを記録したのは、第二次世界大戦直後のハンガリーです。

1946年、月間のインフレ率は4190京パーセントに達し、物価は15時間ごとに2倍になるという、もはや計算上の数字でしか理解できない領域に突入しました。

原因は、戦争による国土の完全な破壊と、ソビエト連邦への巨額の賠償金支払いでした。

この危機は、新通貨「フォリント」の導入という抜本的な通貨改革によって収束しました。

アルゼンチン:慢性的なインフレとの闘い

アルゼンチンには構造的な問題が2つ横たわっています。

一つは、ポピュリズム(大衆迎合主義)的な政治風土です。歴代政権は、国民の人気を得るために、財政の裏付けがないまま賃金の大幅な引き上げや補助金のバラマキといった放漫財政を繰り返してきました。

財政赤字は中央銀行による紙幣増刷で賄われ、これがインフレの直接的な原因となります。

もう一つは、度重なる対外債務の不履行(デフォルト)です。

経済が行き詰まるたびに債務不履行を宣言してきたため、国際的な信用は低く、海外からの資金調達が困難です。

これにより、政府はますます安易な紙幣増刷に頼らざるを得なくなるという悪循環に陥っています。

1989年には月間200%に達するハイパーインフレを経験し、その後も通貨危機と経済混乱を何度も繰り返しています。

近年のインフレ率も世界最悪レベルで推移しており、慢性インフレからの脱却は依然として見通せない状況です。

ブラジル:インフレ抑制策の失敗と「失われた10年」

ブラジルもまた、1980年代から90年代初頭にかけて、深刻なハイパーインフレに苦しみました。

軍事政権下での対外債務の増大と、その後の民主化プロセスにおける政治の不安定さが、経済の混乱に拍車をかけました。

この時期、政府はインフレを抑制するために様々な経済安定化計画を打ち出しましたが、その多くは失敗に終わりました。

代表的な例が、1986年に実施された「クルザード計画」です。

この計画は、賃金と物価を強制的に凍結するというショック療法でしたが、生産者の供給意欲を削ぎ、深刻な物不足と闇市の横行を招いただけで、インフレを根本的に解決することはできませんでした。

1990年の「コロル計画」では預金封鎖という荒療治も行われましたが、これも失敗し、経済はさらに停滞しました。

このハイパーインフレと経済停滞の時代は、ブラジルにとって「失われた10年」と呼ばれています。

ペルーの「フジショック」

同様にハイパーインフレに苦しんだペルーでは、1990年に就任した日系人のアルベルト・フジモリ大統領が、「フジショック」と呼ばれる急進的な経済自由化政策を断行しました。

政府の補助金を大幅に削減し、公共料金を現実的な水準まで引き上げるなど、国民に大きな痛みを強いるものでしたが、これが功を奏し、インフレは急速に収束に向かいました。

これらの南米諸国の経験は、一度インフレ体質が経済に染み付いてしまうと、そこから抜け出すためには、国民的な痛みを伴う抜本的な構造改革と、財政規律を維持する強い政治的意志が不可欠であることを示しています。

現代に続く高インフレ – トルコとロシアの事例から学ぶこと

ハイパーインフレは過去の歴史や特定の途上国の問題だけではありません。

現代においても、いくつかの国々が深刻な高インフレに苦しんでいます。

中でも、独特な経済政策を続けるトルコと、地政学的変動の渦中にあるロシアの事例は、21世紀におけるインフレの多様な姿を浮き彫りにします。

トルコ:非伝統的金融政策の罠

トルコは長年にわたり、高いインフレ率が慢性化している国です。特に近年、インフレが加速した最大の要因は、エルドアン大統領が主導する非伝統的な金融政策にあります。

経済学の常識では、インフレを抑制するためには中央銀行が金利を引き上げる(金融引き締め)のが定石です。

しかし、経済成長を最優先するエルドアン大統領は、「高金利こそが悪」という持論に基づき、高インフレにもかかわらず中央銀行に利下げを強要し続けました。

この政策は、トルコの通貨であるリラの価値を暴落させました。自国通貨の価値が下がれば、輸入品の価格が高騰し、それがさらなるインフレを招くという悪循環に陥ったのです。

トルコの事例は、中央銀行の独立性が損なわれ、政治的な意図によって金融政策が歪められた場合、いかに通貨への信認が失われ、インフレが制御不能になるかを示す現代の教訓となっています。

2023年の選挙後、トルコ政府は正統的な金融引き締め政策へと舵を切りましたが、一度染み付いたインフレ体質からの脱却は容易な道ではありません。

ロシア:体制転換と戦争がもたらしたインフレ

ロシアは、過去に二度、大規模なインフレを経験しています。一度目は、1991年のソビエト連邦崩壊後の混乱期です。

社会主義計画経済から市場経済へと急進的に移行する過程で、政府は「価格自由化」を実施しました。

これにより、それまで抑えられていた物価が一気に噴出し、1992年には年間2600%という猛烈なハイパーインフレが発生しました。

生産が落ち込む一方で、ルーブルの価値は暴落し、国民の貯蓄は事実上消滅。この経済的混乱は、その後のロシア社会に大きな傷跡を残しました。

二度目は、2022年のウクライナ侵攻後に発生した高インフレです。

欧米諸国による厳しい経済制裁は、当初ルーブルの暴落と輸入品価格の高騰を引き起こしました。

ロシア政府と中央銀行は、資本規制や大幅な利上げといった強硬な措置で通貨の安定を図りましたが、戦争の長期化による戦費の増大や労働力不足は、依然としてインフレ圧力として経済に重くのしかかっています。

ロシアの事例は、政治体制の劇的な変化や、戦争という地政学的ショックが、いかに強力なインフレ要因となりうるかを示しています。

これらの現代の事例は、ハイパーインフレの原因が、単なる経済政策の失敗だけでなく、政治的イデオロギーや国際紛争といった、より複雑な要因と深く結びついていることを明らかにしています。

アメリカのインフレ史 – スタグフレーションの教訓と金融政策の転換

アメリカ合衆国は、ワイマール共和国やジンバブエのような古典的なハイパーインフレを経験したことはありません。

しかし、その歴史はインフレとの闘いの連続であり、特に1970年代に世界を震撼させた「スタグフレーション」は、現代に至るまで経済政策の重要な教訓となっています。

1970年代「大インフレ時代」の原因

アメリカが深刻なスタグフレーションに見舞われた1970年代、その原因は単一ではなく、複数の要因が複雑に絡み合っていました。

第一の要因は、ベトナム戦争の戦費拡大による財政赤字の増大です。政府は戦費を賄うために大量のドルを供給し、これがインフレ圧力の素地を作りました。

第二に、1971年の「ニクソン・ショック」です。ニクソン大統領は、ドルの価値を金(ゴールド)と連動させる金本位制を停止しました。

これにより、ドルは金の裏付けを失い、その価値は各国の信認のみに依存することになりました。この決定は、ドルの価値を不安定化させ、世界的なインフレの引き金の一つとなりました。

第三に、そして最も直接的な引き金となったのが、二度にわたる「石油危機(オイルショック)」です。

1973年の第四次中東戦争をきっかけに、OAPEC(アラブ石油輸出国機構)が石油の禁輸措置を取ったことで原油価格が約4倍に急騰。

さらに1979年のイラン革命でも原油価格は高騰しました。

これは、経済全体の生産コストを強制的に引き上げる典型的な「コストプッシュ型インフレ」であり、企業の生産活動を停滞させながら物価だけを押し上げるという、スタグフレーションの主要因となりました。

日本のハイパーインフレ – 過去の経験と未来の可能性

世界の事例を見てきましたが、実は日本も一度だけ、ハイパーインフレに近い状況を経験しています。

その過去の教訓を踏まえ、現代の日本でハイパーインフレが起こる可能性について、本題へと深く切り込んでいきましょう。

日本が経験した唯一のハイパーインフレ:第二次世界大戦後の混乱

1945年の敗戦から1949年にかけて、日本は激しいインフレに見舞われました。

4年間で卸売物価は約70倍にも高騰し、国民生活は極度の混乱に陥りました。

戦費調達と空襲による生産能力の喪失

このインフレの原因もまた、世界の事例と共通しています。

第一に、政府が膨大な戦費を賄うため、日本銀行に国債を直接引き受けさせるという形で、事実上の紙幣増刷を続けていたこと。

第二に、全国の都市や工場が空襲によって破壊され、生産能力が壊滅的な打撃を受けたこと。

ここでも「多すぎるお金」と「少なすぎるモノ」というハイパーインフレの古典的な構図が生まれていたのです。

政府が断行した「預金封鎖」と「新円切替」

この猛烈なインフレを抑え込むため、政府は1946年2月、国民に大きな犠牲を強いる荒療治を断行しました。

それが「預金封鎖」と「新円切替」です。

まず、国民が銀行に預けている預金をすべて封鎖し、生活に必要な最低限の金額しか引き出せないようにしました。

同時に、それまで使われていた「旧円」紙幣の通用を停止し、限度額を設けて「新円」紙幣と交換させました。

限度額を超えた旧円は、封鎖された預金口座に強制的に預け入れさせられました。

この措置の目的は、市中に出回るお金の量を強制的に減してインフレを抑制することと、国民の資産を正確に把握し、高額の「財産税」を課すことにありました。

これにより、多くの国民が財産を失いました。

「ドッジ・ライン」による強権的なインフレ収束

最終的に戦後のインフレを収束させたのは、1949年にGHQ(連合国軍総司令部)の経済顧問であったジョゼフ・ドッジが主導した、一連の厳しい財政金融引き締め政策、通称「ドッジ・ライン」でした。

赤字国債の発行を一切認めない超均衡予算の編成や、1ドル=360円の単一為替レートの設定といった強権的な政策により、日本経済のインフレ体質は一掃され、安定化への道を歩み始めました。

この戦後の経験は、国家が危機に瀕した際、いかに強硬な手段が取られうるかを示す貴重な教訓となっています。

【本題】現代の日本でハイパーインフレは起きないと言われる5つの理由

戦後の混乱期とは状況が全く異なる現代の日本で、再びハイパーインフレが起きる可能性はあるのでしょうか。

結論から言えば、多くの経済専門家は「その可能性は極めて低い」と考えています。

その根拠は、主に以下の5つの点に集約されます。

理由1:国債の9割以上が国内で消化されている

日本の政府債務残高は1200兆円を超え、GDP比で250%以上という先進国で最悪の水準にあります。

しかし、その国債の保有者の内訳を見ると、9割以上が日本銀行や国内の銀行、保険会社、年金基金といった国内の投資家です。

これは、債権者の多くが外国人投資家であったギリシャなどの財政破綻国とは決定的に異なる点です。

海外の投資家が一斉に日本国債を売り浴びせて暴落させる、といったシナリオが起こりにくいため、国債の価格は安定しています。

理由2:日本は世界最大の対外純資産国である

日本は、政府・企業・個人が海外に保有する資産から、海外から日本に投資されている負債を差し引いた「対外純資産」が、30年以上にわたって世界一の黒字国です。

これは、国全体として見れば、世界に対して「貸しているお金」の方が「借りているお金」よりも圧倒的に多いことを意味します。

この巨大な対外資産は、万が一、円の価値が急落するような事態(円安)が起きても、ドルやユーロで保有している海外資産の円換算額が増えるため、国全体の富が失われるのを防ぐ強力な緩衝材となります。

理由3:日本銀行の独立性が法律で担保されている

ワイマール・ドイツや戦時中の日本では、中央銀行が政府の意のままに紙幣を印刷する「政府の財布」と化していました。

しかし、現在の日本銀行は、日本銀行法によって政府からの独立性が保障されており、政府が直接、日銀に国債の引き受けを命令することはできません。

現在、日銀が大量の国債を買い入れているのは、あくまで「金融緩和」という物価安定目標を達成するための金融政策の一環であり、政府の財政赤字を直接埋める「財政ファイナンス」とは建前上、区別されています。

この独立性が、無秩序な紙幣増刷に対する最後の砦となっています。

理由4:強固な産業基盤と供給能力

歴史上のハイパーインフレが、例外なく深刻な「供給ショック」を伴っていたことを思い出してください。

その点、日本は世界有数の技術力を持つ製造業をはじめ、多様で強固な産業基盤を持っています。

ベネズエラのように単一の資源に依存しているわけではなく、ジンバブエのように主要産業が崩壊するリスクも低いでしょう。

大災害や戦争といった極端な事態を除けば、国内の生産能力が壊滅し、深刻なモノ不足に陥る可能性は考えにくいです。

理由5:円が国際的に信認された通貨である

日本円は、米ドル、ユーロと並び、世界の基軸通貨の一つとして国際的な信認を得ています。

世界経済が不安定になると、安全資産として円が買われる「有事の円買い」という現象が起きるほどです。

この国際的な信用の高さが、円の価値を安定させる大きな要因となっており、一朝一夕に崩れるものではありません。

それでも消えない「日本も危ない」という懸念の根拠

上記の理由から、ドイツやジンバブエで起きたような古典的なハイパーインフレが、現在の日本で発生する可能性は限りなくゼロに近いと言えます。

しかし、それでもなお専門家の一部から「日本は危ない」という警鐘が鳴らされ続けるのはなぜでしょうか。

その懸念は、別の形での危機シナリオを想定しているからです。

懸念1:GDP比250%を超える異次元の政府債務

最大の懸念材料は、やはり異次元の規模に膨れ上がった政府債務です。

現在は日銀が国債を大量に買い支えることで、長期金利は低位に安定していますが、この構造が永遠に続く保証はありません。

借金の規模があまりに巨大であるため、何かのきっかけでバランスが崩れた際の衝撃は計り知れないものになる可能性があります。

懸念2:国債暴落のシナリオは存在するのか?

では、その「きっかけ」とは何でしょうか。

考えられるシナリオの一つは、国内のインフレ期待が急激に高まることです。

もし国民が「将来、物価が大きく上がる」と予想し始めれば、金利の低い国債や銀行預金から、株式や不動産、外貨といった他の資産へ一斉に資金を移動させる可能性があります。

そうなれば、国債の買い手がいなくなり、価格が暴落(=長期金利が急騰)する恐れがあります。

長期金利が急騰すれば、政府の利払い負担が爆発的に増加し、財政は即座に破綻の危機に瀕します。

また、国債を大量に保有する国内の金融機関も巨額の損失を被り、金融システム全体を揺るがす大混乱に発展しかねません。

懸念3:MMT(現代貨幣理論)は日本の未来をどう変えるか?

近年、「自国通貨を発行できる政府は財政破綻しない」とするMMT(現代貨幣理論)が注目を集めています。

この理論を根拠に、「日本の借金は問題ない」と主張する声もあります。

MMTによれば、政府の財政赤字の限界は、債務の規模ではなく、制御不能なインフレが発生するかどうかという点にあります。

しかし、主流派の経済学者からは、「MMTはインフレのリスクを過小評価している」「政治家が増税などの不人気なインフレ抑制策を適切なタイミングで実行できる保証はない」といった厳しい批判がなされています。

もしMMT的な考え方が主流となり、財政規律が完全に失われれば、それは通貨への信認を損ない、最終的に深刻なインフレを招く危険性を孕んでいます。

日本の状況は、古典的なハイパーインフレに対する「強力な免疫」を持っている一方で、巨額の政府債務という「慢性的な基礎疾患」を抱えている状態に例えられます。

ジンバブエになるリスクは低いものの、予期せぬショックによって、国債暴落という形で「金融的な心臓発作」を起こすリスクはゼロではないのです。

この nuanced な理解こそが、日本の未来を考える上で最も重要な視点と言えるでしょう。

もしハイパーインフレが起きたら、私たちの生活と資産はどうなるのか

万が一、日本がハイパーインフレに見舞われた場合、私たちの生活や資産にはどのような影響が及ぶのでしょうか。

これは決して他人事ではなく、具体的な影響をシミュレーションしておくことは、経済的なリスク管理の第一歩です。

現金・預貯金の価値は「紙くず」になる

最も直接的で壊滅的な影響は、現金や銀行預金の価値が実質的にゼロになることです。

物価が毎日、何倍にも上昇していく中で、額面が変わらない現金や預金の購買力は瞬く間に失われます。

コツコツと貯めてきた何百万円、何千万円という貯蓄が、数ヶ月後にはパン1個も買えない価値になってしまう。

これがハイパーインフレの最も恐ろしい側面です。

借金(住宅ローンなど)は実質的にどうなるのか?

一方で、「借金は実質的に帳消しになる」という話を聞いたことがあるかもしれません。

これは半分正しく、半分間違っています。

影響は金利のタイプによって大きく異なります。

固定金利と変動金利で異なる影響

もし「固定金利」で住宅ローンなどを借りている場合、毎月の返済額はインフレに関係なく一定です。

世の中の物価や給料が天文学的な数字に跳ね上がれば、固定された返済額の負担は実質的に限りなく軽くなります。

この意味では、借金は「インフレによって目減りする」と言えます。

しかし、「変動金利」の場合は話が全く別です。

ハイパーインフレを抑制するため、中央銀行は政策金利を大幅に引き上げるため、変動金利もそれに連動して急上昇します。

返済額が何倍にも膨れ上がり、支払いが不可能になるケースが続出するでしょう。

借金が帳消しになるという考えの危険性

たとえ固定金利で借金の負担が軽くなったとしても、喜んでばかりはいられません。

ハイパーインフレ下では経済全体が崩壊し、企業の倒産や失業が相次ぎます。

安定した収入を得ること自体が困難になるため、たとえ実質的に目減りした借金であっても、返済の目処が立たなくなる可能性が高いのです。

経済の土台そのものが崩れ去る中で、一部の利益だけを期待するのは極めて危険な考え方です。

金融システムへの衝撃 – ハイパーインフレが銀行・為替・国債市場を破壊するメカニズム

ハイパーインフレは、個人の生活だけでなく、国家の経済を支える金融システムそのものを根底から破壊します。

銀行、為替市場、国債市場といった金融インフラは、通貨への信認という土台の上に成り立っているため、その土台が崩れ去ると連鎖的に機能不全に陥るのです。

金利の急騰と国債市場の崩壊 ハイパーインフレ下では、金利は天文学的な水準まで急騰します。これには二つの理由があります。

第一に、中央銀行がインフレを抑制しようと、政策金利を大幅に引き上げるためです。第二に、通貨価値が刻一刻と下落していくため、お金を貸す側は、その価値の目減り分を補うための極めて高い「インフレ・プレミアム」を金利に上乗せするからです。

金利と債券価格はシーソーの関係にあるため、長期金利の急騰は、国債価格の暴落を意味します。

これにより、国債市場は事実上崩壊します。国債の買い手がいなくなるため、政府は財政赤字を市場から調達することが不可能になり、ますます中央銀行による紙幣増刷(財政ファイナンス)に頼らざるを得なくなります。

これがさらなるインフレを招き、金利を押し上げるという破滅的な悪循環が生まれるのです。

銀行システムの麻痺 国債価格の暴落は、銀行システムに致命的な打撃を与えます。通常、銀行は資産の一部を安全資産とされる国債で運用しているため、国債の価値が暴落すると、銀行は巨額の含み損を抱え、自己資本が毀損されます。

同時に、預金者たちは、価値が日に日に失われていく預金を一斉に引き出そうと銀行に殺到します(取り付け騒ぎ)。

銀行は支払いに応じきれなくなり、多くの金融機関が経営破綻に追い込まれるでしょう。戦後の日本では、こうした金融危機を防ぐため、預金封鎖という強硬手段が取られました。

また、ハイパーインフレは貸出市場も破壊します。

将来の通貨価値が予測不能な状況では、銀行はリスクが高すぎて融資を行うことができなくなり、企業の設備投資や個人の経済活動は完全に停止してしまいます。

為替市場の機能不全

対外的には、自国通貨への信認が完全に失われるため、為替レートは暴落します。

もはやその通貨を買おうとする市場参加者はいなくなり、外貨との交換は極めて困難になります。

FX(外国為替証拠金取引)のような市場は、極端なボラティリティ(価格変動)に見舞われるか、あるいは取引そのものが成立しなくなり、完全に機能不全に陥ります。

輸入品の価格は無限に上昇し、国内のインフレをさらに加速させることになります。

このように、ハイパーインフレは金融システムのあらゆる側面を破壊し、経済を原始的な物々交換の状態にまで後退させてしまう力を持っているのです。

結論:ハイパーインフレの不安を乗り越え、賢明な未来を築くために

本記事では、ハイパーインフレの定義から歴史、そして日本の未来に至るまで、包括的な分析を行ってきました。

「日本でハイパーインフレは起きるのか?」という問いに対する答えは、単純な「はい」か「いいえ」ではありません。

「歴史上に見られた形のハイパーインフレは起きない。しかし、日本特有の深刻な財政問題が、未知の金融危機を引き起こすリスクは存在する」というのが、最も誠実で正確な答えです。

重要なのは、恐怖に駆られて短期的な行動に走ることではなく、本記事で得た知識を基盤に、経済ニュースを批判的な視点で見つめ、長期的な視野で物事を判断していくことです。

未来を正確に予測することは誰にもできません。

しかし、正しい知識を羅針盤とすることで、私たちはどんな荒波にも対応できる、賢明な航路を選択することができるはずです。

関連記事を読むことで投資の歴史をより深く知ることができます。

コメント